होशियार रहिये , 2014 में आपको 15 लाख के नाम पर ठगा गया था , और इस बार 2019 को फतह करने के लिए तरह तरह के खेल रचे जाएंगे । भाई को भाई से लड़ाए जायेंगे ?

फ़ेसबुक पर इस वीडियो को अब तक 20 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है.

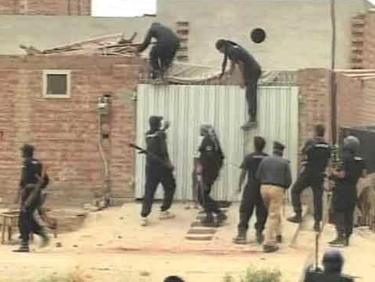

इस वीडियो के ऊपर लिखा है, 'देखें पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या होता है'.

FACEBOOK SEARCH

FACEBOOK SEARCH

'भाजपा: मिशन 2019' नाम के दक्षिणपंथी रुझान वाले फ़ेसबुक पेज ने भी 2 जनवरी को इस वीडियो को पोस्ट किया था. अकेले इस पेज पर ही ये वीडियो 14 लाख से ज़्यादा बार देखा गया है.

इसी फ़ेसबुक पेज से 44 हज़ार से ज़्यादा लोग इस वायरल वीडियो को शेयर कर चुके हैं.

इनमें से कई लोगों ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, "अगर 2019 में नरेंद्र मोदी को नहीं लाओगे तो भारत में भी हिंदुओं का ऐसा ही हाल होगा."

FACEBOOK SEARCH

FACEBOOK SEARCH

इस वीडियो में पाकिस्तान की एलीट फ़ोर्स के कुछ जवान एक घर में घुसते हुए दिखाई देते हैं और उसके बाद वो कुछ लोगों पर लाठी लेकर टूट पड़ते हैं.

बीबीसी ने इस वीडियो की पड़ताल की और पाया कि इस वीडियो के साथ ग़लत संदर्भ जोड़कर बेबुनियाद दावे किये गए हैं. ये वीडियो न सिर्फ़ भारत में, बल्कि यूरोप, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में भी वायरल रह चुका है.

इस्लामाबाद (पाकिस्तान) में मौजूद बीबीसी संवाददाता उमर दराज़ ने इस बात की पुष्टि की है कि ये वीडियो पाकिस्तान के फ़ैसलाबाद का है, लेकिन मामला अल्पसंख्यक हिंदुओं की पिटाई का बिल्कुल नहीं है.

VIRAL VIDEO SCREENGRAB

VIRAL VIDEO SCREENGRABपड़ताल की शुरुआत और सबसे पहला पोस्ट

रिवर्स सर्च से हमें पता चला कि इस वीडियो की इंटरनेट (यू-ट्यूब) पर मौजूद सबसे पुरानी पोस्ट 5 अक्तूबर, 2014 की है.

इस वीडियो को बिलाल अफ़गान नाम के एक शख़्स ने अपने पर्सनल यू-ट्यूब पेज पर पोस्ट किया था.

उन्होंने लिखा था, "आम नागरिकों को उनके घर में घुसकर बुरी तरह पीटती पाकिस्तान पुलिस." उन्होंने अपनी पोस्ट में किसी धर्म का ज़िक्र नहीं किया था.

बिलाल के इसी वीडियो पर दरी/फ़ारसी भाषा की न्यूज़ वेबसाइट 'शिया न्यूज़ एसोसिएशन' ने नवंबर, 2014 में एक वीडियो स्टोरी की थी जिसका शीर्षक था, 'अफ़गान शरणार्थियों के साथ बर्बर सुलूक करती पाकिस्तान पुलिस.'

इस वीडियो स्टोरी के बारे में हमने काबुल में मौजूद बीबीसी पश्तो सेवा के संवाददाता नूर गुल शफ़ाक से बात की.

उन्होंने वीडियो में लोगों की भाषा, उनके पहनावे और साल 2014 में दर्ज हुईं घटनाओं के आधार पर हमें बताया कि वीडियो अफ़गान शरणार्थियों के साथ हुई हिंसा का नहीं हो सकता और न ही वीडियो में दिख रहे लोग अफ़गान हैं.

हालांकि नूर गुल शफ़ाक ने कहा कि "ये वीडियो साल 2014-15 में अफ़गानिस्तान में भी वायरल हो चुका है. उस वक़्त लोग इस वीडियो को ये कहते हुए शेयर कर रहे थे कि पाकिस्तान में अफ़गान शरणार्थियों के साथ बुरा बरताव किया जा रहा है."

VIRAL VIDEO SCREENGRAB

VIRAL VIDEO SCREENGRABअब पढ़ें वीडियो की हक़ीक़त

बीबीसी संवाददाता उमर दराज़ ने बताया कि ये वीडियो मई या जून, 2013 का है.

ये घटना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित तीसरे सबसे बड़े शहर फ़ैसलाबाद में हुई थी जहाँ 'पाकिस्तान एलीट फ़ोर्स' के जवानों की एक टुकड़ी ने लोगों को ज़बरन उनके घरों में घुस-घुसकर पीटा था.

उमर दराज़ ने बताया, "फ़ैसलाबाद में बिजली की किल्लत शुरुआत से रही है, लेकिन 2013 में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे. लोगों की शिकायतें थीं कि दिन में 14-16 घंटे तक बिजली नहीं आती. इसे लेकर शहर में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ और गुस्साए लोगों ने एक पेट्रोल पंप समेत सार्वजनिक संपत्ति का भी काफ़ी नुकसान कर दिया था."

उन्होंने बताया कि बिजली की मांग को लेकर 2013 में हुए इस प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी सड़कों पर निकल आये थे. बाद में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और प्रदर्शनकारियों को उनके घरों से उठाकर उनकी पिटाई की.

GETTY IMAGES

GETTY IMAGES

उस वक़्त पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री शाहबाज़ शरीफ़ थे.

उन्होंने भी पुलिस की इस हिंसक कार्रवाई की निंदा की थी और इस पर पुलिस विभाग से रिपोर्ट मांगी थी.

पाकिस्तान के टीवी न्यूज़ चैनल 'दुनिया न्यूज़' की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में कम से कम पांच पुलिसकर्मियों को महिलाओं के साथ बदसलूकी करने के आरोप में बर्ख़ास्त कर दिया गया था.

रिपोर्टों के अनुसार इस हिंसा में जिनकी पिटाई हुई वो स्थानीय मुस्लिम परिवार थे और जिन सिपाहियों ने उन्हें पीटा, उनमें से तीन के नाम थे- बाबर, तौसीफ़ और आबिद.

- केजरीवाल के कथित पोर्न वीडियो देखने की क्या है हक़ीक़त

- इंदिरा गांधी के 'हिंदू नरसंहार 1966' का सच

- ‘बार गर्ल इन इंडिया’ सर्च में सोनिया का नाम क्यों

वीडियो कई जगह हुआ वायरल

अपनी पड़ताल में हमने ये भी पाया कि राजस्थान की अलवर और अजमेर समेत पश्चिम बंगाल की उलुबेरिया लोकसभा सीट पर जनवरी 2018 में हुए उप-चुनाव से पहले भी यही वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था.

FACEBOOK

FACEBOOK

जनवरी 2018 में जिन लोगों ने इस वीडियो को फ़ेसबुक और ट्विटर पर शेयर किया था, उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान में एक हिंदू नागरिक ने अपने मकान के ऊपर भगवा झंडा फहराया तो पुलिस ने उसके ख़िलाफ़ बड़ी हिंसक कार्रवाई की.

TWITTER

TWITTER

इस वीडियो को शेयर करने वाले ज़्यादातर लोगों ने ये भी लिखा था कि भारत में कथित धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों के दबाव में उन लोगों के ख़िलाफ़ कभी कार्रवाई नहीं होती जो भारत में पाकिस्तान का झंडा फहराते हैं.

साल 2017 में यही वीडियो यूरोप के कुछ देशों में भी वायरल हुआ था. इसके बारे में कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भी ट्विटर पर टिप्पणी की थी.

TWITTER

TWITTER

कुछ लोगों ने नागरिकों के साथ हुई पुलिस की इस हिंसा को 'इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ पाकिस्तान' का अंश बताया था.

लेकिन यूरोप में इस वीडियो के बारे में ये दावा किया गया था कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ पुलिस ने हिंसक कार्रवाई की, वे सभी अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय के लोग थे.

'पीस वर्ल्डवाइड' नाम के एक यू-ट्यूब पेज ने भी मई, 2015 में यही वीडियो पोस्ट किया था और पीड़ितों को ईसाई समुदाय का बताया था.

'फ़ैक्ट चेक' की अन्य कहानियाँ:

- क्या रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण की बेटी हैं फ़ौज में अफ़सर?

- मोबाइल गेम PUBG पर बैन का सच

- बुलंदशहर: क्यों इकट्ठा हुए थे लाखों मुसलमान

- अयोध्या की सड़कें क्या वाक़ई में भगवा रंग में रंग गई थीं

- मध्य प्रदेश चुनाव में 'पिछड़ती भाजपा' पर 'RSS के सर्वे' का सच

- मोदी क्यों हारे? ये बताने वाले कथित न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल का सच

- मिस्र के मकबरे में हिंदू मूर्तियाँ मिलने का सच

Comments